El jueves pasado realizamos la última sesión del curso de e-Learning de este semestre, el cual al final terminó durando 10 semanas (incluyendo la Semana Santa). Fueron semanas de trabajo intenso y, diría yo, de un cambio importante en los participantes, a juzgar por sus intervenciones y escritos. Como de costumbre, queda en el aire la duda de cuántos de ellos seguirán escribiendo en sus blogs, pero por lo pronto este es un buen momento para hacer una recopilación de algunas de las cosas que ocurrieron en el curso, de algunas tensiones interesantes que veo abiertas, y de los trabajos finales de los participantes.

La sesión final, que está disponible para descarga en formato MP3 y como grabación de Elluminate (junto con el resto de las grabaciones de las sesiones del curso), tuvo dos grandes partes: Una presentación corta de parte de los participantes de sus productos, y un balance de mi parte sobre lo que fue la experiencia. La presentación que utilicé, en la cual incluí después el detalle de la evolución de entradas de blogs y del grafo de comentarios, se encuentra disponible en Slideshare:

Una mirada a ELRN2010 (Mayo '10)

Los blogs y presentaciones finales de los participantes pueden dar una mejor idea del proceso que cada uno vivió (Aunque evidentemente hay personas que realizaron trabajos mucho mejores que los de otros, sigo sintiendo que algo de imparcialidad de mi parte aún es importante, como un medio de respetar el proceso individual. Me pregunto si el señalamiento de las prácticas "emulables" debería realizarse sólo en las primeras semanas, cuando hay posiblidad todavía de emularlas, y si el efecto de señalar al "buen" estudiante es en realidad contraproducente):

- Sharoon Cáceres: Presentación final | Blog

- Aida Lorena Barreto: Presentación final | Blog

- Jesús Antonio Reyes: Presentación final | Blog

- Karen Cáceres: Presentación final | Blog

- Luis Antonio Rodríguez: Presentación final | Blog

- Leonardo Corredor: Presentación final | Blog

- Guillermo Reyes: Presentación final | Blog

- Alejandra Pastor: Presentación final | Blog

- Pablo Romero: Presentación final | Blog

- Yolanda Chávez: Presentación final | Blog

Algunos de los participantes en modalidad abierta, que acompañaron el proceso, también dejaron un rastro de su contribución en sus blogs personales. Jean Michel Chaupart y Daniel Jimenez se convirtieron en piezas fundamentales del curso (como es evidente en los grafos de conversación), ayudando a movilizar la discusión y contribuyendo con una mirada crítica sumamente valiosa a lo largo de todo el proceso. Por su lado, personas como Pablo Castell y Gustavo Díaz (quienes tenían un blog colectivo), Ximena Castaño, Estela Ripa y Edgar Altamirano nos acompañaron ocasionalmente (lo cual es perfectamente válido en un curso abierto), y aportaron a la discusión en momentos puntuales. A todos ellos gracias por haber hecho posible este experimento.

Cada participante tenía una página personal en el wiki del curso, y al principio hubo una orientación (bastante vaga) de lo que podría hacerse con ella. En este aspecto es muy importante destacar lo que hicieron Sharoon Cáceres y Guillermo Reyes con sus páginas personales, las cuales se convirtieron no sólo en una herramienta de organización sino de seguimiento, que permite acceder de manera rápida al trabajo que desarrollaron a lo largo del curso. Esta es una buena práctica, que vale la pena emular. Una alternativa frente a esto es lo que hizo en su momento María Eugenia Morales durante las primeras semanas del curso GRYC, usando un mapa mental como organizador de su participación en el curso.

Posiblemente lo primero que uno piensa es que, si esa es una práctica útil, podría volverse "obligatoria" para todos los participantes. Al menos desde mi perspectiva, si bien veo que ayuda, también veo que refleja las habilidades de organización de las personas, y en esa medida debería ser adoptada en función de las necesidades (y posibilidades) de cada cual. ¿Vale la pena destacar y emular esta práctica? Sin duda. ¿Es necesario 'imponerla' a todo un curso? Pienso que no.

Algunos asuntos que, desde mi perspectiva, quedan abiertas luego de haber vivido ELRN:

El papel de lo estético vs. Lo funcional: Se destaca una y otra vez el diseño limpio de Google, y al mismo tiempo se percibe en el entorno una idea curiosa: Si un curso no tiene una 'propuesta gráfica atractiva', no funciona. Me atrevería a decir que ELRN es distinto en ese sentido. Yo no diría que haya una propuesta gráfica atractiva (y me pregunto si la hay, si a eso vamos), pero en términos funcionales las actividades descritas en el wiki funcionaron bastante bien. De hecho algún participante mencionó que la claridad en la descripción de actividades había sido un factor muy positivo de la experiencia. En esa medida, me preocupé más por lo funcional (diría yo) que por lo estético.

Esto no quiere decir que estos dos elementos sean opuestos irreconciliables. En absoluto. Lo que diría es que la experiencia cuestiona, de algún modo, algunos imaginarios que yo reconozco como presentes a lo largo de mi trayectoria profesional. Ahora bien, es necesario recordar que tanto ELRN como GRYC están enmarcados en un proceso y contexto específico, que son cursos de corte más bien conceptual, y que los esquemas que utilizan pueden no funcionar bien con otras poblaciones y situaciones.

El uso de medios no textuales en el proceso: Sería redundante mencionar aquí la importancia de desarrollar las frecuentemente mencionada "competencias comunicativas" en medios distintos al texto escrito. No obstante, al menos en lo personal encontré algo curioso en esta edición del curso. En los primeros días, Guillermo elaboró un video corto (7 minutos) para comentar sus expectativas y preguntas. Lo interesante es que, en el momento de ver el video, lo primero que hice fue ver su duración y de manera automática pensar en que en ese tiempo alcanzaría a leer varios posts de otras personas. En esa medida, el uso del medio del video (o podría ser del audio, igualmente) para expresar ideas me obliga a ir a una velocidad 'más lenta', pues con el video/audio no puedo hacer lo que hago con el texto: Encontrar la idea general de lo que se quiere expresar bastante rápido y cubrir más información en la misma cantidad de tiempo. En la medida en que el tiempo se hace más escaso, el uso de otros medios (al menos en espacios formales) tendrá que ser aprovechado para decir mucho más de lo que se puede ilustrar en un texto. Esto aplica también para las grabaciones de las sesiones sincrónicas, por ejemplo.

Los textos largos en pantalla: Este es otro aspecto que me a dejando dudas poco a poco. Tal vez suene un poco intransigente, pero me temo que estoy de acuerdo con Postman frente a la importancia de distinguir cuáles tipos de discursp funcionan para cuáles propósitos. El punto es que un proceso de argumentación serio probablemente no va a poder desarrollarse en 140 caracteres, y mi impresión en diversos momentos es que para algunas personas se vuelve fundamental "ser conciso", a costa de lo que sea. Esta tensión la percibo en algunos participantes (Leonardo, por ejemplo, en varias ocasiones se disculpó por la extensión de las entradas de su blog), y llama mi atención porque estamos transfiriendo (de manera equívoca, tal vez) algunas recomendaciones sobre usabilidad, que aplican para ciertas áreas, a otros procesos que requieren de elaboraciones más detalladas.

Sin duda, uno puede decir que la experiencia de leer en pantalla es diferente a la de leer en papel, algo sobre lo cual hay suficiente información ya. Pero la solución no puede ser (digo yo) pretender que algunos procesos de aprendizaje pueden hacerse más "concisos" y que hay un "número límite" de palabras que deberíamos cuidar. Al menos en este momento, pienso que la decisión respecto al lugar en el cual se lee y el problema de la extensión de los textos no es del autor, sino del lector. Por supuesto, esto no sigfinica que no hay que buscar formas más efectivas de expresar lo que se quiere decir, sólo que es extraño empezar a autoimponerse límites que responden a problemáticas que no necesariamente tienen que ver con el aprendizaje.

Imaginarios sobre la población joven: Aunque la mayoría de los participantes reconocen que los jóvenes, al menos en nuestro contexto local, no exhiben en realidad todas esas características sugeridas por expresiones como "Nativos digitales", estas siguen siendo usadas para referirse al grueso de la población de cierta edad. Hay allí, me temo, un largo (y tal vez interminable) trabajo de generar distancia crítica frente a este tipo de expresiones, que generan de manera automática categorías arbitrarias que ocultan la diversidad y complejidad de nuestro entorno. Sin duda el entorno seguirá cambiando, y por eso es igualmente importante reconocer esos cambios y la forma como impactan las formas de referirnos a la realidad. Pero por lo pronto, es crítico (al menos para mi) recordarnos una y otra vez que no podemos pretender que la realidad es como queremos que sea. Tenemos que reconocerla con toda su complejidad, y cuidándonos de no transferir de manera automática lo que es cierto en otros lugares a nuestro contexto.

Un proceso formativo adecuado en el uso de TIC para docentes: Pablo Castell usaba esta expresión para cerrar una de las entradas de su blog. Y de inmediato hace que me pregunte qué significa "adecuado", pues sin duda todos estaríamos de acuerdo en la necesidad, pero cuando hacemos visible la puesta en marcha de tal proceso el número de opciones es muy alto, y responde a convencimientos muy particulares sobre la realidad, el conocimiento y el aprendizaje. Tal vez, como sugería Antonio en EDIN, tendría más sentido hablar de un proceso formativo satisfactorio, pero eso tampoco resuelve el problema.

Si yo tuviera que responder a la pregunta (y lo estoy haciendo en parte del trabajo que estoy haciendo con EAFIT), diría que tal proceso debe tener un alto componente de autonomía (real, no discursiva) y control de parte del aprendiz, estaría más orientado a la práctica (ejemplificar, modelar) que al discurso (el cual tiene un papel importante en la reflexión), y partiría de asuntos tanto pragmáticos como globales (cada vez me siento más convencido de lo ingenuo que resulta hablarle a un docente acerca de las 'exigencias' de la sociedad del conocimiento (expresión que además me resulta cada vez más odiosa) cuando su problemática cotidiana apunta a unas preocupaciones bien diferentes. Es necesario trabajar con las dos cosas, si pretendemos que haya algún tipo de relevancia en los procesos de formación.

El problema del tiempo en el diseño: ¿Será que es posible estimar de manera “adecuada” los tiempos necesarios para un curso? Estoy empezando a percibir que este es otro imaginario de base del diseño instruccional poco cuestionado, y que de nuevo sirve para ocultar la complejidad y diversidad de los procesos de aprendizaje. El ejemplo típico que estoy empezando a usar es el relacionado con la lectura. Si yo tengo un documento de 10 hojas, ¿puedo suponer que su lectura le toma 30 minutos a todos los participantes? Aquí aparece otra palabra (que tiene una carga ideológica que también suele pasar desaparcibida) interesante: 'debería'. ¿Cuánto tiempo 'debería' tardarse alguien leyendo tal documento un estudiante? ¿Depende de su habilidad de lectura? ¿De su comprensión del tema? ¿De la complejidad del documento?

Lo curioso es que los participantes formales de ELRN llegan con esa inquietud, y la señalan con frecuencia. Supongo que es parte de lo aprendido en algún otro curso, pero lo que me parece peligroso es que el mensaje que se transmita no haga evidente la dificultad de estimar estos tiempos en el diseño. De fondo, esto hace referencia al supuesto sobre el que está basado nuestro sistema: Que todos los estudiantes deben (otra vez la palabra) aprender lo mismo (el currículo) en el mismo tiempo.

El tiempo en la planeación de actividades tiene un impacto directo, también, en el alcance de los cursos. Y no puedo evitar preguntarme si detrás de todo esto hay una lógica de “eficiencia”. "Tal actividad debería tomar tanto tiempo para un estudiante típico". ¿Debería, otra vez? ¿Existe tal cosa como un estudiante típico? ¿Es posible aplicar esa lógica en el aprendizaje? ¿Tiene sentido hacerlo?

Los estilos de aprendizaje: Otra recomendación recurrente (otro debería) que me he encontrado recientemente en diversos documentos, indica que el profesor debe tener en cuenta los estilos de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes. Aunque esto suena muy razonable, y hasta noble, no puedo evitar preguntarme si en reliadad es posible para un profesor conocer/tener en cuenta los estilos de aprendizaje e intereses de todos los estudiantes de un curso. ¿Será un “querer ser” que en realidad es inalcanzable?

Mi impresión frente a este tema de los estilos de aprendizaje es que, al menos en contextos de educación superior, funciona bastante bien como base para sistemas de información que diagnostiquen y gestionen la selección y entrega de información según el estilo de aprendizaje de cada usuario (si bien en general estos sistemas siguen siendo todavía apenas proyectos demostrativos). Lo que me resulta algo inquietante es que, en ausencia de tales sistemas, se suponga que esto es una responsabilidad adicional del docente. Desde mi perspectiva, es en realidad un asunto de cada aprendiz el identificar cuál es la forma en la que aprende mejor, y buscar de manera activa experiencias complementarias al proceso formal, que estén más en sintonía con sus condiciones particulares.

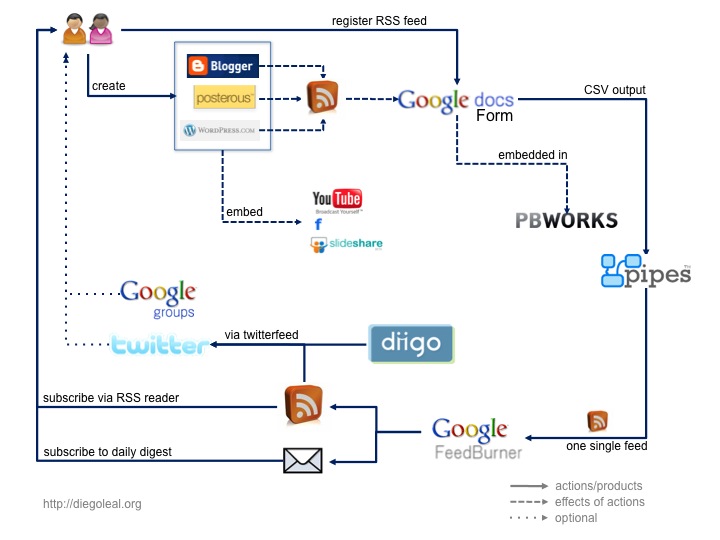

Estas son sólo algunas de las cuestiones que han venido a mi mente en las últimas semanas, en relación con lo que ocurrió en ELRN. Me quedan varias en cola, pero el tiempo apremia y tengo que pasar a otras cosas. Así que trataré de encontrar otro espacio para terminar de dejar el registro de algunas de mis impresiones luego del curso, y para hablar de los cambios (importantes) que hubo en la tecnología de base, que facilitan su reutilización por parte de cualquier persona.

Por lo pronto, no puedo dejar de reconocer el esfuerzo de los participantes en el curso, y agradecer su compromiso para hacer de esta una experiencia de aprendizaje para todos. ¿Qué sigue después de esto? Es parte de lo que estoy imaginando...

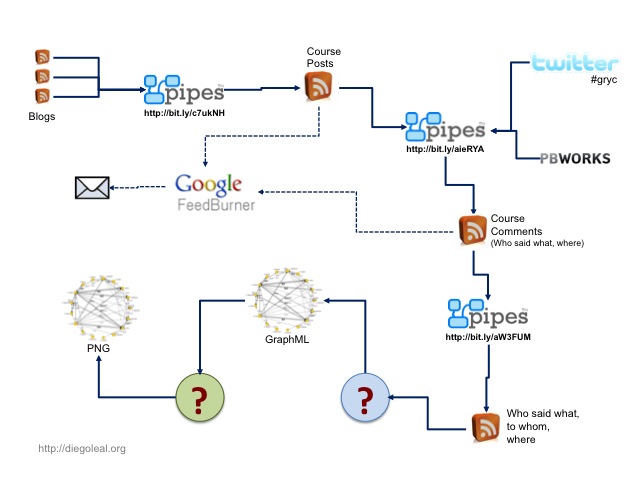

La segunda parte de esta reflexión incluye una visualización de la evolución de la conversación que ocurrió en los blogs de los participantes y la exploración de algunos temas adicionales que no fueron abordados aquí.